Hedwig Bollhagen war eine außergewöhnliche Keramikerin, deren Werke bis heute für zeitlose Eleganz und handwerkliche Perfektion stehen. Mit ihrer klaren Formensprache und den charakteristischen Dekoren schuf sie ein einzigartiges Design, das Funktionalität mit Ästhetik verbindet. Trotz politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen führte sie ihre Manufaktur über Jahrzehnte mit unerschütterlicher Kreativität und blieb ihrer Philosophie treu: Hochwertige, handgefertigte Keramik für den Alltag zu schaffen. Ihr Erbe lebt weiter – in den Werkstätten der Manufaktur Marwitz und in den Herzen all jener, die ihre Kunst schätzen.

Hedwig Bollhagen – Eine Keramiklegende

Hedwig Bollhagen zählt zu den bedeutendsten Keramikerinnen Deutschlands und hat mit ihrer Arbeit die Designgeschichte maßgeblich geprägt. Ihre zeitlosen Entwürfe verbinden Funktionalität mit schlichter Eleganz und werden bis heute geschätzt.

Hedwig Bollhagen wurde 1907 in Hannover geboren und entwickelte schon früh ein Interesse an Kunsthandwerk und Keramik. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Kunstgewerbeschule in Kassel und sammelte erste praktische Erfahrungen in verschiedenen Keramikwerkstätten. In den 1930er-Jahren begann sie, ihre eigenen stilistischen Ideen zu verwirklichen, die sich durch klare Linien und funktionale Formen auszeichneten.

Die Gründung der Manufaktur und die Zeit in der DDR

1934 übernahm Bollhagen die ehemalige Steingutfabrik Marwitz in Brandenburg und gründete dort ihre eigene Keramikmanufaktur. Trotz der politischen Herausforderungen in der DDR gelang es ihr, die Produktion aufrechtzuerhalten und ihre Designs weiterzuentwickeln. Ihr Ziel war es, hochwertige, handgefertigte Keramik für den Alltag zu schaffen.

Hedwig Bollhagen und das Bauhaus

Hedwig Bollhagen stand in enger Verbindung zu den Ideen des Bauhauses, auch wenn sie selbst keine direkte Bauhaus-Schülerin war. Ihre Arbeiten spiegeln jedoch die Bauhaus-Prinzipien wider: Funktionalität, schlichte Formen und eine klare Gestaltung standen im Mittelpunkt ihres Schaffens.

Nach ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Kassel arbeitete sie unter anderem in der Steingutfabrik Velten-Vordamm, wo sie auf Bauhaus-Künstler wie Theodor Bogler und Werner Burri traf. Diese Begegnungen prägten ihren Stil maßgeblich. Besonders Bogler, ein Bauhaus-Keramiker, beeinflusste Bollhagens Arbeitsweise – er legte großen Wert auf serielle Fertigung, handwerkliche Qualität und eine reduzierte Formensprache, die sich auch in ihren späteren Werken wiederfindet.

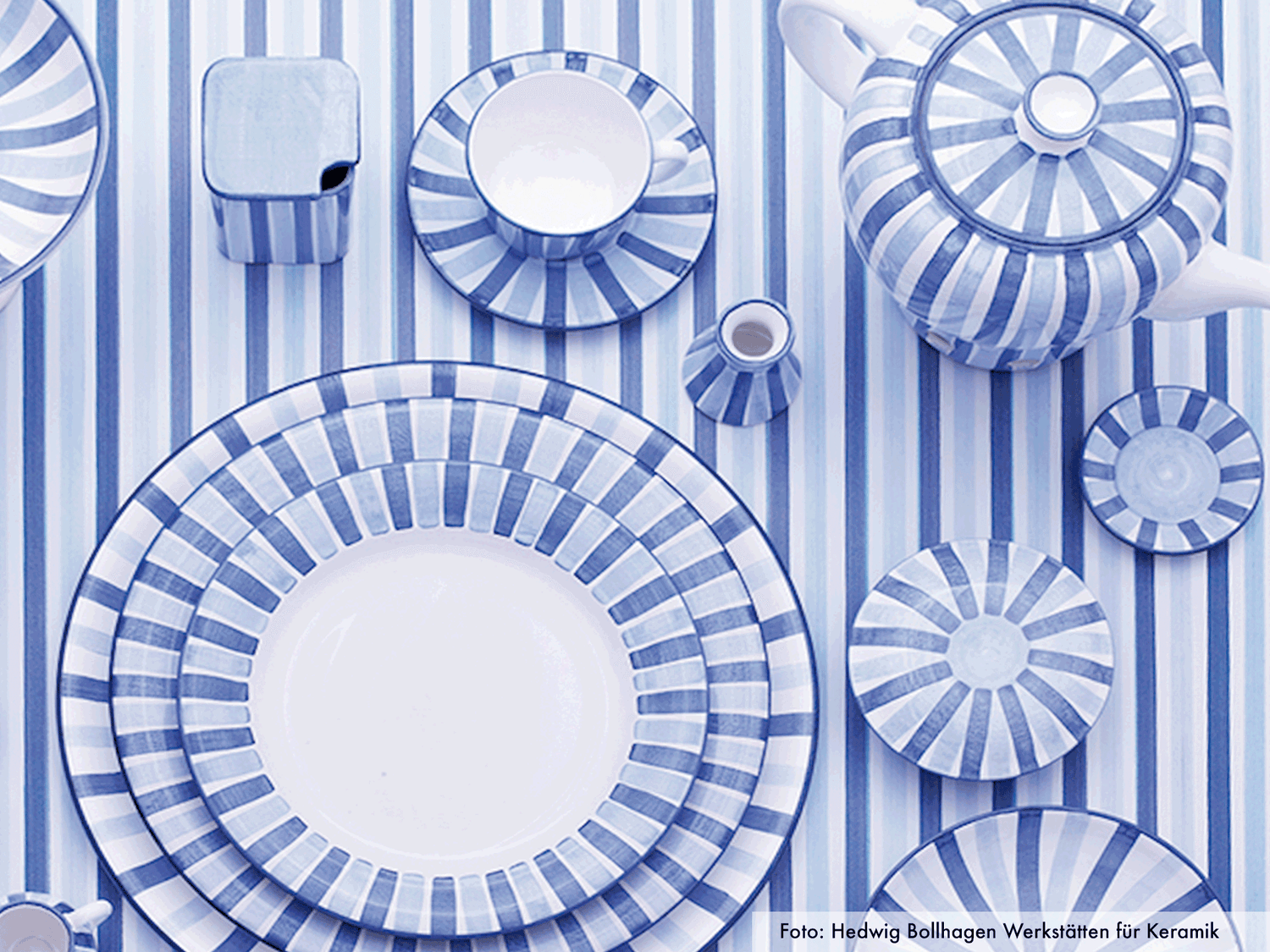

Auch in ihrer eigenen Manufaktur in Marwitz setzte Bollhagen auf diese Prinzipien. Sie kombinierte industrielle Fertigungstechniken mit traditioneller Handwerkskunst und schuf funktionale, alltagstaugliche Keramik, die sich durch klare Linien, schlichte Eleganz und eine harmonische Farbgebung auszeichnete. Ihre Designs, insbesondere die typischen schwarz-weißen Muster, erinnern stark an die Ästhetik des Bauhauses und zeigen, wie stark sie von dieser Strömung inspiriert war.

Ihr Werk steht somit in direkter Tradition des Bauhauses – nicht als Nachahmung, sondern als eigenständige Weiterentwicklung der modernen Gestaltungsideale. Bis heute gelten ihre Entwürfe als zeitlos und werden für ihre schlichte Schönheit und ihre hohe Funktionalität geschätzt.

Hedwig Bollhagens Manufaktur in der DDR – Kreativität im sozialistischen System

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Keramikwerkstatt von Hedwig Bollhagen in Marwitz (Brandenburg) Teil der sozialistischen Planwirtschaft der DDR. Trotz staatlicher Kontrolle gelang es ihr, ihren Betrieb zu erhalten und weiterhin eigenständig zu arbeiten – ein bemerkenswertes Kunststück in einem System, das Individualismus und private Unternehmen oft misstrauisch betrachtete.

Der Übergang in die DDR-Wirtschaft

Nach 1945 wurde die Werkstatt als „HB-Werkstätten für Keramik GmbH“ weitergeführt. Mit der Gründung der DDR 1949 erfolgte eine zunehmende Verstaatlichung privater Betriebe. Doch anstatt ihr Unternehmen in ein VEB (Volkseigener Betrieb) zu überführen, konnte Bollhagen einen besonderen Status für ihre Manufaktur aushandeln: Ihre Werkstätten blieben ein „halb-staatlicher Betrieb“ unter ihrer künstlerischen Leitung. Das war eine Seltenheit und zeigt, wie hoch ihre Arbeiten geschätzt wurden – selbst von der sozialistischen Regierung.

Kunsthandwerk unter Planvorgaben

In der DDR mussten Betriebe nach Planvorgaben produzieren, oft mit begrenzten Ressourcen. Bollhagen meisterte diese Herausforderungen mit Pragmatismus und Kreativität:

Materialmangel – Die DDR hatte oft Schwierigkeiten, hochwertige Rohstoffe zu beschaffen. Bollhagen musste mit dem arbeiten, was verfügbar war, und entwickelte clevere Lösungen, um Qualität zu gewährleisten.

Produktion für den Export – Ein großer Teil der Bollhagen-Keramik wurde in den Westen exportiert, um Devisen für die DDR zu erwirtschaften. Besonders in Westdeutschland, Skandinavien und Japan waren ihre Arbeiten gefragt.

Funktionalität und Design – Während die sozialistische Ästhetik oft auf einfache, massenproduzierte Alltagsgegenstände setzte, konnte Bollhagen mit ihren handwerklichen Methoden und hochwertigen Designs weiterhin Maßstäbe setzen. Ihre schlichten, zeitlosen Formen und die grafischen Muster passten sowohl zur Bauhaus-Tradition als auch zum sozialistischen Ideal einer „schönen und funktionalen Alltagskultur“.

Zwischen Anpassung und Unabhängigkeit

Obwohl sie mit den staatlichen Strukturen kooperierte, behielt Bollhagen eine gewisse Unabhängigkeit. Ihre Werkstatt durfte eigenständig arbeiten, sie selbst war künstlerisch weiterhin frei. Ihre Arbeiten waren offiziell als „kunsthandwerklich wertvoll“ anerkannt, was ihr gewisse Freiheiten sicherte.

Anders als viele andere Kreative, die die DDR verließen, blieb sie in der DDR und prägte dort die Designlandschaft. Ihr Name wurde über Jahrzehnte mit hochwertiger, handwerklich gefertigter Keramik verbunden.

Hedwig Bollhagen nach der Wende

Nach dem Ende der DDR 1990 stand die Zukunft der HB-Werkstätten auf der Kippe. Viele ostdeutsche Manufakturen wurden abgewickelt oder privatisiert. Doch Bollhagens Werkstatt überlebte und wurde erfolgreich in die Marktwirtschaft überführt. Heute ist sie ein denkmalgeschützter Betrieb, in dem ihre Tradition weiterlebt.

Ihre Keramiken aus der DDR-Zeit sind heute begehrte Sammlerstücke und stehen für eine außergewöhnliche Mischung aus Handwerk, Design und Überlebenskunst in einem schwierigen politischen System.

Hedwig Bollhagens Arbeitsweise – Handwerk, Präzision und Ästhetik

Hedwig Bollhagen war eine Perfektionistin, die Handwerk und Kunst in einzigartiger Weise verband. Ihr Ziel war es, funktionale und gleichzeitig ästhetisch anspruchsvolle Keramiken zu schaffen – Gebrauchskeramik, die im Alltag Freude bereitet. Ihr Motto lautete: „Man soll nicht nach der Mode arbeiten, sondern nach dem, was einem innerlich entspricht.“

Materialien und Formen – Die Basis ihres Schaffens

Bollhagen arbeitete hauptsächlich mit Steingut, einem keramischen Material, das besonders für seine Robustheit und Vielseitigkeit geschätzt wird. Ihre Formen waren bewusst schlicht, aber harmonisch proportioniert. Sie legte großen Wert auf die Funktionalität ihrer Entwürfe: Ob Tassen, Kannen oder Vasen – jedes Stück lag angenehm in der Hand und war für den täglichen Gebrauch gedacht.

Besonders charakteristisch war ihre Reduktion auf das Wesentliche: klare Linien, sanfte Rundungen und eine Formsprache, die an die Bauhaus-Ästhetik erinnerte, ohne sie direkt zu kopieren. Statt überflüssiger Dekoration setzte sie auf raffinierte Oberflächengestaltung.

Die Dekoration – Handwerkliche Perfektion mit individueller Note

Bollhagen entwickelte eine ganz eigene Handschrift in der Oberflächengestaltung. Dabei setzte sie auf handwerkliche Techniken, die ihre Keramiken unverwechselbar machten.

Schablonenmalerei – Mit Hilfe von Schablonen trug sie Muster auf die Keramik auf, meist in Schwarz-Weiß oder mit wenigen klaren Farben. Typische Motive waren Streifen, Punkte oder stilisierte florale Formen. Diese Technik sorgte für Präzision, ließ aber auch Variationen zu, sodass jedes Stück eine individuelle Note bekam.

Engobetechnik – Engobe ist eine farbige Tonschlämme, die vor dem Brand aufgetragen wird. Sie verleiht der Oberfläche eine matte, samtige Optik. Bollhagen nutzte diese Technik, um subtile Farbakzente zu setzen oder Kontraste zwischen glasierten und unglasierten Flächen zu schaffen.

Sgraffito-Technik – Hierbei wurde eine Farbschicht aufgetragen und anschließend durch feine Ritzungen Muster oder Linien freigelegt. Diese Technik verlieh den Stücken eine grafische Tiefe und eine haptische Struktur.

Spritz- und Stempeltechniken – Um ihre Designs noch weiter zu variieren, nutzte Bollhagen manchmal auch Stempel oder Farbspritztechniken, mit denen sie leichte, fast aquarellartige Effekte erzielte.

Neben diesen dekorativen Verfahren zeichnen sich Bollhagens Werke auch durch ihre reduzierte Formsprache aus, die Funktionalität und Ästhetik harmonisch verbindet.

Sammlerstücke aus der DDR-Zeit – Kult und Rarität

Hedwig Bollhagens Keramiken aus der DDR-Zeit sind heute begehrte Sammlerstücke. Besonders gefragt sind ihre klassischen Teekannen, Vasen und Geschirrserien, die durch ihre zeitlose Gestaltung überzeugen. Da die Produktionszahlen oft begrenzt waren und viele Stücke nur in kleinen Auflagen entstanden, sind originale Bollhagen-Werke aus dieser Zeit auf dem Antiquitätenmarkt sehr wertvoll.

Das Erbe von Hedwig Bollhagen

Auch nach ihrem Tod im Jahr 2001 lebt ihr Erbe weiter. Die Manufaktur produziert noch heute nach ihren Entwürfen und hält ihre Philosophie der hochwertigen Handarbeit lebendig. Ihre Werke finden sich in Museen und Sammlungen weltweit und sind ein Symbol für exzellentes deutsches Keramikdesign.

Die zeitlose Schönheit ihrer Kreationen und ihr unermüdliches Engagement für das Handwerk machen Hedwig Bollhagen zu einer der prägendsten Figuren der Keramikgeschichte.

Die Manufaktur erleben – Werksverkauf, Führungen und Workshops

Heute kann man die Hedwig-Bollhagen-Manufaktur in Marwitz hautnah erleben. Besucher haben die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen und den Keramikern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Dabei erhält man einen Einblick in die traditionelle Herstellung und die kunstvollen Maltechniken.

Im Werksverkauf können handgefertigte Unikate und beliebte Serien erworben werden, die nach wie vor in den originalen Formen und Dekors gefertigt werden. Wer selbst kreativ werden möchte, kann an Workshops teilnehmen und eigene Keramikstücke gestalten. Diese Angebote machen die Manufaktur zu einem besonderen Ziel für Kunst- und Designliebhaber.

Tag der offenen Werkstätten

Sonntag 16. Februar 2025

Werksverkauf 10:00 - 18:00, Keramik bemalen und Werksführungen

(um Onlineanmeldung wird gebeten)

Tag der offenen Töpferei

Samstag 08. März 2025

Werksverkauf 10:00 - 18:00, Keramik bemalen und Werksführungen

Sonntag 09. März 2025

Werksverkauf 10:00 - 18:00, Keramik bemalen und Werksführungen

(um Onlineanmeldung wird gebeten)